摘 要:大麻的种植历史久远,工业大麻是一种极具经济价值的纤维型农作物,在纺织、造纸、美妆用品、医药和保健食品等领域有着广阔的应用前景。本文从工业大麻的生产现状、经济价值、限制工业大麻产业发展的因素和品种选育等方面阐述了当前我国工业大麻产业的制约因素。随着我国对工业大麻合法化种植政策体系的逐步完善,工业大麻研究的进一步成熟,以及利用植物基因工程和基因编辑技术等手段将选育出更多适宜不同产区、不同用途的高产优质品种,促进工业大麻产业良性发展。

关键词:工业大麻;生产现状;商品价值

工业大麻(Cannabis sativa L.)又称汉麻,属于大麻科(Cannabinaceae)大麻属(Cannabis)一年生草本植物。国际上将四氢大麻酚(Tetrahydrocanabinol, THC)含量低于0.3%的品种称为工业大麻。我国工业大麻栽培历史久远,对工业大麻种子、韧皮纤维等生物产品的加工和利用已积累了相对成熟的生产经验。由于工业大麻中四氢大麻酚具有致幻性,易被不法商贩滥用对人民群众生命安全造成危害,使得我国对大麻的研究和利用长期以来一直处于初步发展阶段[1]。当前植物育种中采用植物细胞工程、分子植物育种等分子技术手段已成为现代农业发展的基本趋势,然而我国目前对于工业大麻的研究仍处于对其生物产品的初加工和利用阶段。由于工业大麻的环境适应能力强,其品种特性能够随环境因子变化而产生差异,这也导致了工业大麻原料产品的质量标准参差不齐,极大地阻碍了我国工业大麻产业的发展。因此,利用植物基因工程及基因编辑技术等手段,深入开发工业大麻的新型商用价值或提高其单位面积产量和产品质量,已成为我国工业大麻产业发展亟需解决的问题。本文从我国工业大麻的生产现状、经济价值、限制大麻产业发展的因素和品种选育等方面综述了我国工业大麻发展现状,以期为今后的工业大麻产业政策完善与其新型种质资源开发等科研工作提供研究方向。

1我国工业大麻生产现状

1.1工业大麻的起源

工业大麻在世界范围内种植历史久远,是一种极具经济价值的纤维型农作物,其中以亚洲的工业大麻种植面积最大。中国是工业大麻起源地之一,野生工业大麻资源丰富[2]。我国的工业大麻主产区主要集中在山东、山西、内蒙古、云南和东北地区,适种于温带季风气候区和亚热带季风气候区中的沙质土和壤土环境。自1946年颁布的《禁烟禁毒治罪条例》规定以来,国家仅于云南省和黑龙江省两地开展工业大麻育种工作[3]。野生工业大麻对环境的适应能力较强,能迅速适应不同区域的生态条件和栽培管理方式,在长期的自然变异和人工筛选过程中形成了各具特色的地方品种,并逐渐成为了独特的地理标志作物[4]。

1.2大麻的发展现状

我国种植和利用工业大麻的历史十分悠久。无论是在《尚书》中提到的“厥贡盐絺,海物惟错。岱畎丝、枲、铅、松、怪石。”中的枲,还是《诗经》里记载的“丘中有麻,彼留子嗟”中的麻,都充分说明了麻对于我国古代先民日常生活中“衣”与“食”的重要价值[5]。工业大麻中所含的四氢大麻酚有致幻成瘾的毒性成分,一开始作为麻醉剂或兴奋剂等药物成分被使用,但随着不法商贩的恶意滥用,工业大麻逐渐与可卡因和海洛因一同被联合国禁毒组织列为三大毒品,令人谈麻色变[5]。尤其是20世纪60年代欧美国家毒品泛滥,对于大麻的生产和贸易蒙上了一层神秘面纱。随着人们对工业大麻科学的认识和研究,发现其在纺织、造纸、美妆用品、医药和保健食品等领域有着广阔的应用前景[6]。

截至2021年,中国已成为世界最大的工业大麻种子与纤维出口国。随着我国相关部门监管体系和政策的逐步完善、高产栽培措施的进一步推广及对工业大麻相关制品市场需求的增加,自2010年以来,中国工业大麻栽培面积和产量稳步 上升,其中2016-2017年,工业大麻栽培面积和产量的数值更是大幅上升。同时,得益于现代化栽培措施的普及,2016年来中国工业大麻的产量与播种面积大幅提高,单位面积产量增长迅速(图1)。

图1 2010-2021年中国工业大麻年产量与播种面积变化趋势

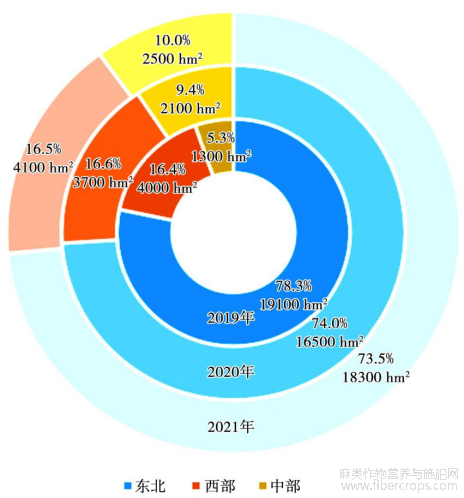

图2 2019-2021年中国工业大麻主产区种植面积占比

我国幅员辽阔,气候类型与地貌丰富多样。在多种气候因子和地质因素的共同作用下也形成了多样化的土壤类型。得天独厚的地理因素为工业大麻产业中形成多样化生物产品提供了有利条件。目前我国工业大麻产业生产格局分布鲜明,已形成了黑龙江主产区、云南主产区和山西主产区。云南省是我国首个通过工业大麻合法化种植审批的生产基地,四季如春的气候条件发展以工业大麻花和叶为主要生物产品的工业大麻产业;据统计,截至2021年东三省工业大麻产量约占全国工业大麻总产量的74%(图2)。

以黑龙江省为代表的东北部地区以其富含矿质养分和有机质的土壤条件,对于工业大麻纤维质量形成十分有利,而以工业大麻纤维为原料进行初加工也是黑龙江省工业大麻产业的主要产能;山西地区在温带大陆性气候影响下形成的独特的褐土砂壤环境以及受地方饮食习惯影响,逐步发展为以籽用型工业大麻为主要品种的工业大麻产业。

2工业大麻的经济价值

2.1商品价值

工业大麻属二倍体(2n=20)单子叶植物,对环境有较强适应能力,雌雄异株。雌株叫苴,雄株叫枲。组织成分含量可将工业大麻分为纤维型、种子型、纤维种子两用型[7]。作为人类最早种植的作物之一,纤维型工业大麻也是我国最早用作纺织材料的传统作物。作为纺织材料而言,工业大麻纤维属于绿色纤维原料,不仅具有良好的吸湿性和拉伸强度,耐磨性也较好,使用后可被自然降解,同时还具有防紫外辐射的能力。对染料吸附、抗菌和抗静电能力强等特点赋予了麻纤维更为广泛的用途。此外,工业大麻果实还可入药。种子型工业大麻的种子含油量高,口感香脆,可作食用坚果,同时其种子含油率较高可作为油料作物。麻籽作为坚果或榨油食用可润肠道,缓解中老年便秘,还对治疗女性月经不调,失眠多梦等有一定功效[8,9,10]。

工业大麻体内所含有的大麻素族和非大麻素族化合物共有400余种。这些化学成分在医疗卫生领域已产生巨大的应用价值,其中大麻酚(Canna-Binol, CBN)具有抗炎、镇痛等作用;大麻二酚(Cannabidiol, CBD)具有抗炎、杀菌、镇痛、抗焦虑、抗氧化、改善记忆力等作用,同时还可用于治疗多发性动脉硬化与帕金森、预防心肌梗死、抑制神经胶质瘤细胞转移和抑制性激素分泌等[11,12,13,14]。

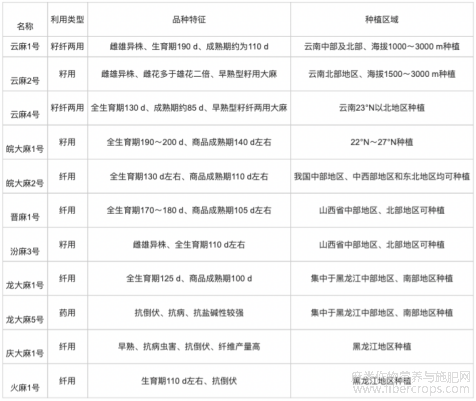

随着我国对工业大麻合法化种植政策体系的逐步完善,黑龙江省农业科学院、中国农业科学院、云南省农业科学院和山西省农业科学院进行人工选育审批通过各类工业大麻品种64个。其中,已应用于工业化大麻生产的品种主要有:庆大麻1号、龙大麻1号、龙大麻5号、云麻1号、云麻2号、云麻4号、晋麻和汾麻等(表1)。

表1 中国工业大麻主要栽培品种

2.2生态价值

长期以来,水土流失、土地荒漠化等现象严重影响生态环境的因素也是制约我国区域经济可持续发展的严峻问题。因此,结合易发生水土流失和土地荒漠化地区透气性良好的沙土类型和地下水充足的地区特征,种植工业大麻这类具备对环境适应性强、根系发达、耐干旱贫瘠、生长速度快等特点的作物对于水土保持、调节地区生态环境有重要价值[15]。不仅如此,工业大麻根系的土肥吸收能力强劲,可作为保护植物有效抑制杂草生长。同时,工业大麻花期所释放的臭氧还有利于修补大气臭氧空洞。我国丰富多样的气候类型和土壤类型对于广泛推广以工业大麻为主体的“生态保护墙”具有巨大潜力[16]。

2.3产业价值

工业大麻的利用是把双刃剑,鉴于工业大麻植株生物产品所蕴含的巨大经济价值,我国在国家相关部门的监管下开始着力培育THC含量低的工业大麻品种。并在云南、黑龙江和山东等省份建立科研机构,从育种到加工逐步形成完整产业链,充分开发工业大麻的生物价值,利用基因工程和现代化技术手段开启了工业大麻产业的新发展阶段[17,18]。同时,工业大麻作为一类对环境适应力较强的作物,可在不同生态条件下产生不同的品种特性,形成地区特色工业大麻品种。对于气候条件相对恶劣不适宜种植大田作物的地区可酌情推广工业大麻种植和加工行业。这对于贯彻落实国家“精准扶贫、产业扶贫”等相关政策有着巨大的潜在意义。在相关政策和监管体系的支持下,工业大麻纺织业日趋发展成为我国出口创汇的又一支柱型产业[19,20,21,22]。

3限制工业大麻产业发展的因素

3.1品种基因型

工业大麻的纤维等生物产品产量在不同的环境和栽培方式下的表现各有差异,是基因型和生理特征等内在因素,以及环境条件或管理方式等外部因素共同影响的结果,更是品种在一定技术手段下的最终表现。研究表明,目前我国工业大麻品种的CBD含量普遍偏低,由云南省农业科学院研发的“云麻” 系列CBD含量平均为1.0%~1.3%,与美国(6%~11%)和以色列(20%~25%)相比较低[23]。 我国现有的工业大麻品种中,纤维用工业大麻占市场份额60%左右;籽用工业大麻占20%左右。以籽用工业大麻“龙大麻10号”为例,其粗脂肪和粗蛋白含量较高,然而其毒性也高于其他品种。我国工业大麻品种有限且开发利用率低,与国际水平具有一定差距[24]。因此,培育高纤维含量的纤维型工业大麻和高含油率及CBD含量的种子型工业大麻仍是麻业生产研究的重点。基因、环境因素和栽培技术共同决定了工业大麻的产量[25]。对于工业大麻产量提高,不仅需要选育优良品种,还需研究影响工业大麻产量的生态因子,探索适宜种植地气候条件的田间管理模式,利用科学理论指导生产。

3.2环境因子

纬度、年积温、海拔、日照等气候因子均会不同程度地影响工业大麻产量。纤维型工业大麻可向北引种,由于纬度升高,年日照总数缩短和积温降低虽然延缓了工业大麻生长但极大地提高了其韧皮纤维的强度和质量,同时增加了韧皮部干物质积累[26,27]。在众多影响因素中,光强度、温湿度及风力等气候因子是影响工业大麻纤维产量与质量的最大外部因素。工业大麻是喜光作物,总日照时数多,纤维产量高,质量好,但光照不宜过强,否则纤维发育缓慢、粗硬。土壤含水量及分布也是决定工业大麻纤维产量的重要因素。工业大麻是高秆作物,需水量多,对土壤干旱较为敏感,整个生育期需水量为500~700mm,各生育阶段需求量不同。土壤湿度高有利于加速茎秆增粗、皮增厚、纤维的数量与直径加大,以及对养分的存储量[28]。

3.3田间种植与监管

当前我国工业大麻种植水平较低,机械化种植普及率低且监管难度大[29]。目前我国工业大麻主产区仍采用传统田间管理,人为创造设施环境虽有利于大麻增产,可工业大麻作为工业原料而言单产经济效益较低,约合2000元·(667 m2)-1。农户对于种植工业大麻的意愿低,不愿将肥力良好的地块用于生产工业大麻。且“靠天吃饭”的经营方式使工业大麻长期处于水旱交替的逆境中,尤其是在快速生长期土壤干旱会导致纤维产量降低,而雨期若田间排水不力又会导致麻秆霉变发黑、滋生病害或影响根系呼吸,导致植株体内乙醇积累引发中毒[30,31,32],会在很大程度上再次降低工业大麻产量。

随着工业大麻产业化进程的推进,种植面积的扩大也会增加工业大麻监管难度。尤其是对于地形复杂、气候类型多样的南部产区而言,分散的碎片化种植将极大可能引发以工业大麻为主的违法犯罪活动,这也进一步增加了工业大麻种植监管难度,给监管带来诸多问题[33]。

3.4政策因素与技术水平

我国工业大麻产业起步较晚且目前仍处于发展阶段。由于国情因素,我国对于医用大麻与毒品大麻的界定较为模糊,这对于从医疗角度开发工业大麻的附加值造成一定影响[34]。据《中国农业统计年鉴》数据显示,我国已先后培育出“云麻”“龙麻”等系列品种并申请了有关无毒工业大麻的300余项自主知识产权。为世界无毒化工业大麻育种工作做出巨大贡献[35]。然而我国工业大麻产品始终以工业原料的身份进行贸易,研究也主要集中于品种选育、栽培技术、纺织、食品及检测技术等初级加工和上游研究层面,这也使得国内工业大麻产业在国际竞争上长期处于劣势[36,37,38]。由于缺乏硬件条件和配套的技术理论,对于工业大麻成分提取及应用、产品精加工及市场开发等方面仍有较大提升空间[39]。

4讨论

4.1品种退化

我国工业大麻产业所依靠的主栽品种有限,且品种退化现象日趋明显。我国工业大麻育种工作开展较早,由于政策体系不够完善,且工业大麻的国内外经营环境差异较大导致了研究工作曾出现停滞。从培养环境角度讲,工业大麻对光照敏感,符合其日照要求的种植区域有限。工业大麻的地缘特征较强,由于其对环境的适应能力较强,反而导致其部分优良品种特性的消退[40]。虽然部分产区已培育出能够适应当地生产条件的工业大麻品种,但其优质性状表现不明显。因此,我国工业大麻育种目标应集中于选育出更多的能够适宜不同产区种植的高产品种,以及适应不同用途的专用型、光纯感型且适于机械化生产的品种类型。并尽快推广种植,替代传统种植的高毒品种,促进工业大麻产业良性发展[41,42]。

4.2育种栽培与机械化采收

由于工业大麻高效栽培技术的推广相对滞后,使其整体产量偏低。随着工业大麻研究的进一步成熟,以及植物细胞工程、基因工程的发展,传统种植模式已较为滞后。即使对于传统经营模式而言,我国目前的高产栽培技术研究仍处于初级阶段,尚未形成成熟的规范化栽培模式[43,44]。上述问题导致各地区的纤维生产水平不平衡,纤维质量与产量相差悬殊。施肥不平衡、盲目施肥等问题使得植株对养分利用率低,土壤矿质养分比例失调,不仅造成资源浪费、提高经营成本,还加重了环境污染。因此可针对具备不同产品性状的工业大麻品种利用基因编辑技术进一步使其优势性状更加明显,如提高种子含油率、促进纤维类物质合成等。同时还可利用诱变育种方式在短期内快速培育出大量突变个体,为筛选符合目标性状的品种提供充足的材料基础。

对于现代农业机械化生产而言,机械化生产水平低是初加工亟需解决的问题。目前工业大麻多采用人工采收,其效率低下且经营成本高,还会降低工业大麻纤维质量。近年来,工业大麻鲜茎、皮、秆分离机械设备的研制,极大的提高了剥麻效率,解决了人工剥皮的问题[45]。

4.3产品开发与附加值利用

我国的工业大麻产品开发利用较为传统,主要利用麻皮和麻籽,而对麻秆的利用率较低,除了做烟草薄片、活性炭原料外别无他用;对麻皮、秆芯及花叶的深加工和应用仍处于初级阶段[46,47,48]。目前,除纤维纺织制品外,其他产品还没有形成产业。长期以来,对工业大麻的开发利用不足,严重造成生物浪费,延缓产业发展。应加大工业大麻综合开发利用的力度,大力开发工业大麻以药用价值为主要方面的附加成分[49]。形成统一标准,构建完整的产业链才能带动相关产业的发展,同时需重视工业大麻附加值的利用。工业大麻中含有的大麻素类成分具有极高的药理活性,在缓解疼痛、炎症、焦虑、抑郁和改善睡眠方面有一定作用。应积极利用现代化医疗手段和化学提取方式,深入挖掘工业大麻有机成分的利用价值,开拓新的应用领域[50]。

5展望

消费者和市场对于工业大麻的认知均存在不同程度的误解,认为工业大麻就是毒品。基于工业大麻潜在的商业价值,政府、科研单位和媒体应加强宣传引导,协助大众以科学、客观理性的态度认知工业大麻,推动工业大麻产业健康绿色发展。对于政策和监管,地方政府可结合当地实际情况,以专业化、标准化和制度化的监管措施控制工业大麻生产。黑龙江省公布的《禁毒条例》和云南省实施的《工业大麻种植加工许可规定》通过进一步明确工业大麻的概念,细化管理标准,对科学研究种植、繁种种植、工业原料种植和加工等环节实行许可制度,坚持全产业链闭环管理。鼓励有资质的企业投入对工业大麻附加价值的研究,设立专项基金扶持地方工业大麻品种形成地理标志,提高知名度能够引发连锁效应,也将提高农户对工业大麻的种植热情,保障原料供应。

对于技术和硬件设施,应加强与国外企业的交流合作,参考国外的工业大麻加工技术流程。积极引进成熟的技术成果,加快推进技术与理论创新,支撑地方工业大麻产业快速发展。

参考文献

[1]陈其本,余立惠,杨明,等.大麻栽培利用及发展对策[M].成都:电科技大学出版社,1993.

[2]何锦风,陈天鹏,钱平,等.大麻籽油的特性及研究进展[J].中国粮油学报,2008,23(4):239-244.

[3]王玉富,邱财生,郝冬梅.中国大麻生产概况及发展方向探讨[J].现代农业科技,2009(23):84-86.

[4]张金燕.大麻纤维的性能研究与产品开发[J].上海毛麻科技,2008(1):33-34.

[5]陈明红.大麻工艺纤维的脱胶工艺研究[D].上海:东华大学,2006.

[6]吴红玲,蒋少军,丁丽文.大麻纤维性能及其产品的研制生产[J].毛纺科技,2004(6):36-39.

[7]高欣,陈克利.世界工业用大麻秆制浆造纸业应叫与研究的回顾与展望[J].西南造纸,2007,35(6):7-12.

[8]篠田统.中国食物史研究[M].高桂林,等译.北京:中国商业出版社,1987:26.

[9]星川清親.栽培植物的起源与传播[M].段传德,等译.郑州:河南科技出版社,1981:178-179.

[10]高志勇,张万海.大麻的生物学特征及研究应用概况[J].毛纺科技,2006(6):37-39.

[11]宋宪友,李江,张利国.低毒雌雄同株大麻新品种USO-31及高产栽培技术[J].中国麻业,2007(4):201-203.

[12]王群,杨佩文,李家瑞,等.大麻育种现状[J].中国麻业,2002(3):4-7.

[13]王殿奎,关凤芝.黑龙江省大麻生产现状及发展对策[J].中国麻业,2005(2):98-101.

[17]宁康,董林林,李孟芝,等.非精神活性药用大麻的应用及开发[J].中国实验方剂学杂志,2020,26(8):228-240.

[18]邓欣,邱财生,陈信波,等.钾肥施用量影响亚麻抗倒伏性的研究[J].中国麻业科学,2014,36(4):194-198.

[19]徐云,陈仲英,杜光辉,等.钾营养对大麻生长及钾吸收与利用效率的影响[J].中国农学通报,2015,31(27):132-136.

[21]李玉洁,王慧,赵建宁,等.耕作方式对农田土壤理化因子和生物学特性的影响[J].应用生态学报,2015,26(3):939-948.

[22]濮超,刘鹏,阚正荣,等.耕作方式及秸秆还田对华北平原土壤全氮及其组分的影响[J].农业工程学报,2018,34(9):160-166.

[23]朱四元,刘头明,汤清明,等.不同连作障碍因子对苎麻农艺性状的影响[J].中国麻业科学,2014,36(3):137-141.

[24]赵思毅,魏刚,徐建俊,等.间套作生态控制病、虫、草害研究进展[J].中国麻业科学,2014,36( 6):275-279.

[25]TRIPATHI M K,HAUDHARY B C,BHANDARI H R,et al.Effect of varieties,irrigation and nitrogen management on fiber yield of sunhemp[J].Journal of Crop and Weed,2012,8(1):84-85.

[27]陈建华,臧巩固,赵立宁,等.大麻化学成分研究进展与开发我国大麻资源的探讨[J] .中国麻业,2003,25(6):266-271.

[31]刘健,陈洪章,李佐虎.大麻纤维脱胶研究综述[J].中国麻业,2002(4):39-42,25.

[32]张建春.汉麻纤维的结构与性能[M].北京:化学工业出版社,2009.

[33]张建春.汉麻综合利用技术[M].北京:长城出版社,2006.

[34]苗国华,黄佩珊,黄海彬,等.云南省工业大麻资源的利用现状及高值化转化途径分析[J].纸和造纸,2020,39(5):27-35.

[35]刘毅,冷鹃,刘亮亮,肖爱平.大麻叶中总黄酮提取工艺的优化及其抗氧化活性测定[J].中国麻业科学,2019,41(1):13-23.

[36]郭丽,李泽宇,王明泽,等.工业大麻繁殖田茎秆高效利用[J].中国麻业科学,2018(1):43-46.

[37]薛红芬,刘胜贵,孔令羽,等.影响工业大麻产量的主要因素研究进展[J].现代农业科技,2021(24):34-39.

[38]卢群松,夏滇.工业大麻扦插无性扩繁研究[J].种子科技,2021,39(23):30-31.

[39]张效霏,张利国.工业大麻性别遗传类型与进化方式研究进展[J].现代园艺,2022,45(3):21-22,25.

[40]韩承伟,孙延波.黑龙江省发展工业大麻产业前景广阔[J].黑龙江科技信息,2012(34):124.

[41]张华,张建春,张杰.汉麻——一种高值特种生物质资源及应[J].高分子通报,2011(8):1-7.

[42]邓纲,郭鸿彦,顿昊阳,等.环境因子对大麻纤维产量和质量影响的研究进展[J].中国麻业科学,2010,32(3):176-182.

[43]郭孟璧,郭鸿彦,许艳萍,等.工业大麻酚类化合物HPLC分析前处理工艺的研究[J].中国麻业科学,2009,31(3):182-185.

[44]郭鸿彦,杨明,谢晓慧,等.云南工业大麻产业化发展前景广阔[J].中国麻业,2002(4):46-49.

[48]孙宇峰.纤维大麻高产栽培技术的研究现状[J].中国麻业科学,2017,39(3):153-158.

[49]刘浩,张云云,胡华冉,杜光辉,杨阳,刘飞虎.氮磷钾配施对工业大麻干物质和养分积累与分配的影响[J].中国麻业科学,2015,37(2):100-105.

[50]王雅妮,曾粮斌,汪洪鹰等.温度对工业大麻生长及大麻二酚含量的影响[J].湖南农业科学,2021(10):27-31.

文章摘自:车野,郭丽,王明泽,李泽宇,张玲,姜泽宇,接思源.我国工业大麻发展现状及存在的问题[J].黑龙江农业科学,2022(09):105-110.