摘 要:本发明涉及土壤修复技术领域,具体涉及一种盐碱地生物改良方法。本发明包括以下步骤:(1)将盐碱地深翻,铺设菌渣隔层;(2)将土壤填回后做垄,在垄沟中施用腐熟有机肥1500-3000kg/亩,并加盖薄膜;(3)在垄上种植红麻,每垄2-3行,播种量2-2.5kg/亩,播种深度3-5cm,株距4-6cm,并在垄沟中铺设培养料种植菌菇,形成间作。本发明能有效降低土壤的盐度和碱度,提高红麻的生长量和品质,从而提高盐碱地的经济效益,后续可以作为正常耕地使用。

技术要点

1.一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻,铺设菌渣隔层;

(2)将土壤填回后做垄,在垄沟中施用腐熟有机肥1500-3000kg/亩,并加盖薄膜;

(3)在垄上种植红麻,每垄2-3行,播种量2-2.5kg/亩,播种深度3-5cm,株距4-6cm,并在垄沟中铺设培养料种植菌菇,形成间作。

2.根据权利要求1所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述步骤(1)中的盐碱地翻土深度为30-40cm。

3.根据权利要求1所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述步骤(1)中的菌渣隔层厚度为1-3cm。

4.根据权利要求1或3所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述菌渣的施用量为1500-4000kg/亩。

5.根据权利要求1所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述步骤(2)中做垄的垄距为60-70cm。

6.根据权利要求1所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述步骤(2)中的薄膜为白色生物可降解地膜。

7.根据权利要求1所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述步骤(3)中菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为10-15cm的培养料,再将菌种撒在表面。

8.根据权利要求8所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述培养料包括以重量份计的秸秆20-40份、木屑20-40份、麸皮10-30份、饼肥10-20份、棉籽壳5-10份和石膏1-3份,控制湿度55-65%。

9.根据权利要求1所述的一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,所述步骤(3)中红麻种植过程中于苗期灌水7-9.5m/亩,旺长期和开花期分别灌水25-30m/亩,灌溉方式均为滴

灌;红麻出苗后增施氮肥3-7kg和磷肥8-12kg,旺长期施氮肥10-15kg和钾肥2-5kg,开花期施用氮肥4-8kg和钾肥2-5kg,随灌溉水一起施用。

技术领域

本发明涉及土壤修复技术领域,具体涉及一种盐碱地生物改良方法。

背景技术

盐碱地是各类盐土、碱土及盐化、碱化土壤的总称,根据土壤中盐碱含量的多少,一般可分为轻度、中度和重度盐碱地3类,作为一种重要的土地资源,土壤盐碱化严重影响了区域生态环境和粮食生产。据联合国教科文组织和粮农组织的不完全统计,全球盐碱地面积9.55亿hm2,而我国盐碱地总面积约9914万hm2,居世界第3位。盐碱土主要表现为湿时粘、通气性差;干时硬、透水性差,严重的地表会渗出盐类物质,直接造成植物枯萎、死亡。土壤盐碱化使大面积土地得不到有效利用,严重影响农业生产和农民生活水平的提高。目前,由于盐碱地的区域分布不同,地质状况不同,气候差异等因素造成了不同的盐碱地理化特征。在诸多盐碱土改良措施中,水利工程措施、农业耕作措施、化学改良剂等方法已普遍应用,但效果并不理想。化学改良措施虽然可以快速改变土壤结构,但是也可能带来二次污染;农业措施需要耗费大量的人力、物力和财力。

发明内容

针对以上技术问题,本发明的目的是提供一种盐碱地生物改良方法,通过铺设菌渣隔层和间种红麻及菌菇,降低土壤的盐度和碱度,并提高盐碱地的经济效益。

为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻,铺设菌渣隔层;

(2)将土壤填回后做垄,在垄沟中施用腐熟有机肥1500-3000kg/亩,并加盖薄膜;

(3)在垄上种植红麻,每垄2-3行,播种量2-2.5kg/亩,播种深度3-5cm,株距4-6cm,并在垄沟中铺设培养料种植菌菇,形成间作。

进一步地,所述步骤(1)中的盐碱地翻土深度为30-40cm。

进一步地,所述步骤(1)中的菌渣隔层厚度为1-3cm。

进一步地,所述菌渣的施用量为1500-4000kg/亩。

进一步地,所述步骤(2)中做垄的垄距为60-70cm。

优选地,所述步骤(2)中的薄膜为白色生物可降解地膜。

进一步地,所述步骤(3)中菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为10-15cm的培养料,再将菌种撒在表面。

优选地,所述培养料包括以重量份计的秸秆20-40份、木屑20-40份、麸皮10-30份、

饼肥10-20份、棉籽壳5-10份和石膏1-3份,控制湿度55-65%。

进一步地,所述步骤(3)中红麻种植过程中于苗期灌水7-9.5m3/亩,旺长期和开花期分别灌水25-30m3/亩,灌溉方式均为滴灌;红麻出苗后增施氮肥3-7kg和磷肥8-12kg,旺长期施氮肥10-15kg和钾肥2-5kg,开花期施用氮肥4-8kg和钾肥2-5kg,随灌溉水一起施用。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

(1)将盐碱地深翻深耕能疏松耕作层、破除犁底层,降低毛管作用,并能提高土壤透水性和保水性能,还能加速土壤淋盐,抑制土壤水和地下水的蒸发,防止底层盐分向上运行而导致表层积盐。深翻后铺设菌渣隔层能提高土壤中氮磷钾和有机质的含量,促进作物生长,改善土壤物理结构,增加孔隙率,加速排盐洗盐速度,抑制盐类对植物生长的不良影响,且能降低土壤水份蒸发量。除此之外,菌渣隔层还能阻断施入耕作层的肥料养分向土层深处下渗,使土壤耕作层电导率上升,从而使肥料带入的离子(如Ca、NO、SO等)在耕作层聚集,能提高肥料的有效性和利用率,并减少化肥的施用量。

(2)红麻是锦葵科木槿属一年生草本纤维作物,植株高大,根系发达,具有很强的耐盐碱性,收获后能将土壤中的部分盐离子带离,并降低土壤的碱度。且红麻具有很高的生物产量和经济产量,可以用于造纸、各种装饰布、吸附材料、培养基质、纳米材料等各种方面。在苗期、旺长期和开花期采用不同的灌水量,并配合不同的追肥施用能促进红麻的生长,增加红麻的株高、茎粗、皮厚、根系长度和粗纤维含量,从而提高红麻的生长量和品质,不仅能提高经济效益,更能提高红麻从土壤中带走的盐分含量,从而加速盐碱地的修复速度。

(3)在红麻的垄沟中间种菌菇,工序简单,产量较高,且菌菇栽培用地面积小,能更好地利用盐碱地的空间,提高经济效益,菌菇收获后的菌渣又能作为隔层施入盐碱地,建立一个绿色环保,兼具生态效益和环保效益的循环。

(4)在土壤上加盖薄膜能阻断盐碱上升,减少盐碱对作物生长带来的影响,稳定降低盐碱,减少地老虎、蝼蛄、根结线虫、小造桥虫等害虫对红麻的危害,还能更好地控制菌菇培养料的温度和湿度,保证菌菇生长速度,减少杂菌出现。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例1

一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻30cm,铺设厚度为1cm的菌渣隔层,菌渣的施用量为1500kg/亩;

(2)将土壤填回后做垄,垄距为60cm,并在垄沟中施用腐熟有机肥1500kg/亩,加盖白色生物可降解地膜;

(3)在垄上种植红麻,并在垄沟中种植菌菇,形成间作,红麻的种植方法为每垄2行,播种量2kg/亩,播种深度3cm,株距4cm;菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为10cm的培养料,再将菌种撒在表面,所述培养料包括以重量份计的秸秆20份、木屑40份、麸皮10份、饼肥10份、棉籽壳5份和石膏1份,控制湿度55-65%;红麻苗期灌水7m3/亩,旺长期

和开花期分别灌水25m3/亩,灌溉方式均为滴灌;红麻出苗后增施氮肥3kg和磷肥8kg,旺长

期施氮肥10kg和钾肥5kg,开花期施用氮肥4kg和钾肥2kg,随灌溉水一起施用。

实施例2

一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻30cm,铺设厚度为2cm的菌渣隔层,菌渣的施用量为2000kg/亩;

(2)将土壤填回后做垄,垄距为60cm,并在垄沟中施用腐熟有机肥2000kg/亩,加盖白色生物可降解地膜;

(3)在垄上种植红麻,并在垄沟中种植菌菇,形成间作,红麻的种植方法为每垄2行,播种量2.1kg/亩,播种深度4cm,株距4cm;菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为12cm的培养料,再将菌种撒在表面,所述培养料包括以重量份计的秸秆25份、木屑35份、麸皮15份、饼肥15份、棉籽壳7份和石膏2份,控制湿度55-65%;红麻苗期灌水7.5m3/亩,旺长期和开花期分别灌水26m3/亩,灌溉方式均为滴灌;红麻出苗后增施氮肥4kg和磷肥9kg,旺长期施氮肥11kg和钾肥4kg,开花期施用氮肥5kg和钾肥3kg,随灌溉水一起施用。

实施例3

一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻35cm,铺设厚度为2cm的菌渣隔层,菌渣的施用量为2500kg/亩;

(2)将土壤填回后做垄,垄距为65cm,并在垄沟中施用腐熟有机肥2500kg/亩,加盖白色生物可降解地膜;

(3)在垄上种植红麻,并在垄沟中种植菌菇,形成间作,红麻的种植方法为每垄2行,播种量2.2kg/亩,播种深度5cm,株距5cm;菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为15cm的培养料,再将菌种撒在表面,所述培养料包括以重量份计的秸秆30份、木屑30份、麸皮20份、饼肥20份、棉籽壳10份和石膏3份,控制湿度55-65%;红麻苗期灌水8m3/亩,旺长期和开花期分别灌水27m3/亩,灌溉方式均为滴灌;红麻出苗后增施氮肥5kg和磷肥10kg,旺长期施氮肥12kg和钾肥3kg,开花期施用氮肥6kg和钾肥4kg,随灌溉水一起施用。

实施例4

一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻35cm,铺设厚度为3cm的菌渣隔层,菌渣的施用量为3000kg/亩;

(2)将土壤填回后做垄,垄距为65cm,并在垄沟中施用腐熟有机肥3000kg/亩,加盖白色生物可降解地膜;

(3)在垄上种植红麻,并在垄沟中种植菌菇,形成间作,红麻的种植方法为每垄3行,播种量2.3kg/亩,播种深度3cm,株距5cm;菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为10cm的培养料,再将菌种撒在表面,所述培养料包括以重量份计的秸秆35份、木屑25份、麸皮25份、饼肥10份、棉籽壳5份和石膏2份,控制湿度55-65%;红麻苗期灌水8.5m3/亩,旺长期和开花期分别灌水28m3/亩,灌溉方式均为滴灌;红麻出苗后增施氮肥6kg和磷肥11kg,旺长期施氮肥13kg和钾肥2kg,开花期施用氮肥7kg和钾肥5kg,随灌溉水一起施用。

实施例5

一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻40cm,铺设厚度为2cm的菌渣隔层,菌渣的施用量为3500kg/亩;

(2)将土壤填回后做垄,垄距为70cm,并在垄沟中施用腐熟有机肥2000kg/亩,加盖白色生物可降解地膜;

(3)在垄上种植红麻,并在垄沟中种植菌菇,形成间作,红麻的种植方法为每垄3行,播种量2.4kg/亩,播种深度4cm,株距6cm;菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为12cm的培养料,再将菌种撒在表面,所述培养料包括以重量份计的秸秆40份、木屑20份、麸皮30份、饼肥20份、棉籽壳7份和石膏1份,控制湿度55-65%;红麻苗期灌水9m3/亩,旺长期和开花期分别灌水29m3/亩,灌溉方式均为滴灌;红麻出苗后增施氮肥7kg和磷肥12kg,旺长期施氮肥14kg和钾肥3kg,开花期施用氮肥8kg和钾肥4kg,随灌溉水一起施用。

实施例6

一种盐碱地生物改良方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将盐碱地深翻40cm,铺设厚度为3cm的菌渣隔层,菌渣的施用量为4000kg/亩;

(2)将土壤填回后做垄,垄距为70cm,并在垄沟中施用腐熟有机肥2500kg/亩,加盖白色生物可降解地膜;

(3)在垄上种植红麻,并在垄沟中种植菌菇,形成间作,红麻的种植方法为每垄3行,播种量2.5kg/亩,播种深度5cm,株距6cm;菌菇的种植方法为在垄沟中铺设一层厚度为5cm的培养料,再将菌种撒在表面,所述培养料包括以重量份计的秸秆30份、木屑30份、麸皮15份、饼肥15份、棉籽壳10份和石膏3份,控制湿度55-65%;红麻苗期灌水9.5m3/亩,旺长期和开花期分别灌水30m3/亩,灌溉方式均为滴灌;红麻出苗后增施氮肥5kg和磷肥10kg,旺长期施氮肥10kg和钾肥3kg,开花期施用氮肥5kg和钾肥3kg,随灌溉水一起施用。

实验例1

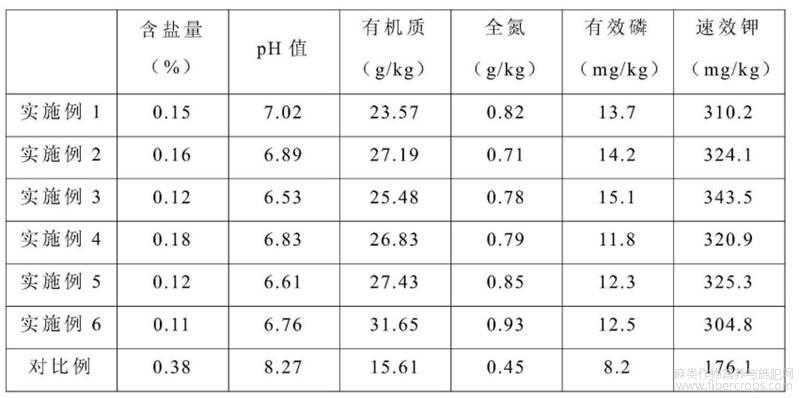

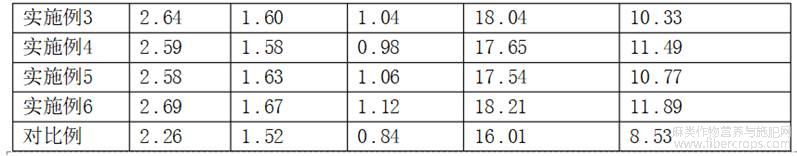

本实验在湖南省衡阳市进行,将实验地分为6个小区,分别使用以上6个实施例的方法进行盐碱地改良,以仅种植红麻并采用常规栽培方法的实验盐碱地为对比例,结果如下表。

表1 盐碱地土壤数据变化

表2 红麻生长情况变化

由以上数据可知,使用本发明的生物改良方法后实验地的含盐量平均下降了63.16%,pH值平均下降了1.5,土壤基本恢复正常标准,而土壤中的有机质、全氮、有效磷和速效钾含量有所提高,施用的化肥较少而有机肥较多,土壤的物理化学性质得到改善,红麻的生长量和品质均有提高,说明实验盐碱地改良效果明显,且收获的红麻和菌菇均具有极高的经济价值,改良过程中提高了盐碱地的经济效益。

摘自国家发明专利,发明人:齐绍武,刘建兵,吴俊,吴朝晖,申请号201910139533.0,申请日2019.02.26